Um kleinste Einheiten, also Atome und Moleküle, unter die Lupe zu nehmen, benötigen Forschende die entsprechende Ausrüstung. Am Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM werden die Sensormodule der strahlenharten Pixel-Detektoren aufgebaut. Mit Hilfe dieser hochauflösenden Röntgenkameras wird eine Vielfalt an weiterführenden Entdeckungen in der Medizin, Biologie und Chemie begünstigt. So konnte zuletzt mit der Analyse des Detektors ein Schlüsselenzym für die SARS-CoV- 2-Forschung untersucht werden.

Ein zweiatomares Molekül ist rund 10ˉ10 Meter oder auch 0,1 Nanometer klein. Selbst mit einem extrem vergrößernden Rasterelektronenmikroskop sind höchstens die Umrisse dieser winzigen Einheiten zu erkennen. Um dennoch atomare Strukturen und Verbindungen analysieren zu können, werden in der Forschung andere Geräte verwendet, wie zum Beispiel der lineare Freie-Elektronen-Laser am SLAC National Accelerator Center, der eine besonders kurzwellige und energiereiche Röntgenstrahlung erzeugt. Mit Hilfe von Röntgendiffraktometrie, also der Beugung von Röntgenstrahlung, wird die Struktur von Molekülen und Kristallen untersucht und auf die Verteilung der Elektronen geschlossen. Damit können im Anschluss die Anordnung von Molekülen simuliert und potenzielle Bindungsstellen gefunden werden.

Die Aussagekraft der Proteinanalyse wurde bislang dadurch geschwächt, dass sie bei Temperaturen von unter -150 °C vorgenommen werden musste. Forschende am Fraunhofer IZM haben nun Detektormodule aus Silizium aufgebaut, mit denen medikamentöse Wirkprinzipien auf Proben bei Körpertemperatur übertragen werden können. Das erhöht die Analysegenauigkeit und ist die Voraussetzung für die Entwicklung passgenauer Medikamente auf der Grundlage künstlicher Proteine. Zudem sind die Detektormodule strahlenresistent und widerstehen so der im freien Elektronenlaser erzeugten hochenergetischen Röntgenstrahlung, die den Pixel-Detektor sonst beschädigen würde.

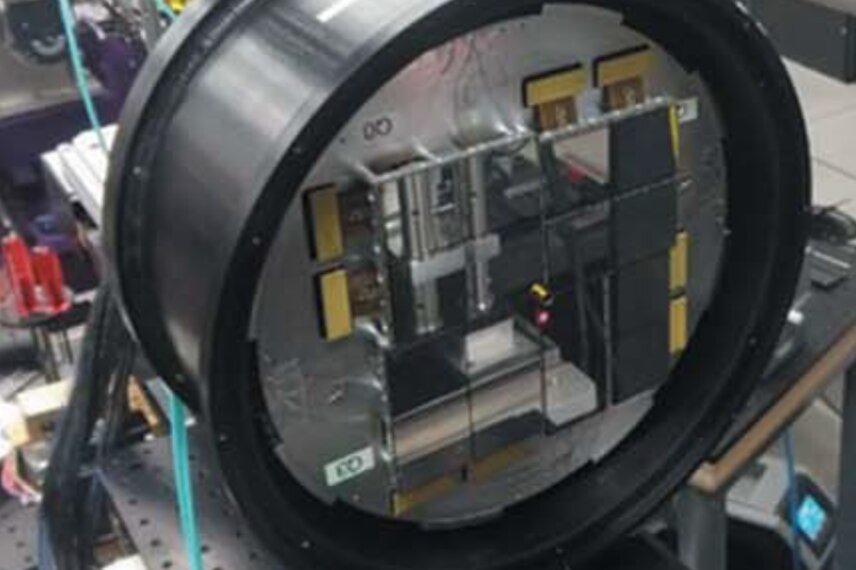

Konkret sieht der Aufbau wie folgt aus: Die Berliner Forschenden erhalten vom SLAC zwei Typen von Halbleiterwafern für den Aufbau der Detektormodule: Silizium-Sensoren und Elektronikchips zur Auswertung der Signale. Sie erzeugen galvanisch auf den Wafern die Lotkontaktstellen, sogenannte Bumps, und trennen die hochsensiblen Wafer anschließend in einzelne Siliziumchips. Bei der Modulmontage wird ein Sensorchip mit jeweils vier elektronischen Auslesechips elektrisch verbunden. Ziel ist es, mit einem Sensor so viel Detektionsfläche wie möglich abzudecken. Somit realisiert das Fraunhofer IZM die Kernbausteine des finalen Detektors, der etwa die Größe einer Untertasse besitzt. In dem Detektor mit dem Namen ePix10k2M werden insgesamt 16 Module mit einer Auflösung von 352 mal 384 Pixeln verwendet, wodurch eine aktive Fläche von über 2 Megapixeln entsteht.

Der Detektor am SLAC kann von unterschiedlichsten Forschungsteams aus der ganzen Welt genutzt werden. Gruppenleiter Thomas Fritzsch freut sich darüber, dass „unsere abstrakten Tätigkeiten wiederum Anwendungen mit Bezug zu alltagsnahen Themen finden“. In einem besonders wichtigen Projekt untersuchte ein internationales Forschungsteam mit dem Pixel-Detektor zwei sogenannte Apoproteine, die als Schwachstelle des Coronavirus gelten. Auf dieser Grundlage können bereits vorhandene Medikamente zur Behandlung des schweren akuten respiratorischen Syndroms SARS-CoV-2 umgestaltet bzw. neue Wirkstoffe entwickelt werden. Da die Forschenden am Fraunhofer IZM zu den wenigen Sachkundigen gehören, die derartige Detektormodule in der nötigen Güte realisieren können, wurden sie bereits angefragt, noch weitere Module aufzubauen, denn selbst die strahlenharten Detektormodule müssen in regelmäßigen Abständen ersetzt werden.

Thomas Fritzsch, Fraunhofer IZM

info@zv.fraunhofer.de

Mit 20 Jahren Engagement für Gassensortechnologien hat Cubic, ein internationaler Hersteller, ausgereifte Sensorplattformen entwickelt: Der TDLAS-basierte Sauerstoffsensor Gasboard-2510 bietet präzise …

Das SensorNetwork³ Symposium brachte Mitte Januar Expertinnen und Experten aus Industrie, Forschung und Politik in der Dortmunder DASA zusammen, um …

Die rasante Entwicklung in den Bereichen Energie und Mobilität erfordert neue Lösungen. Die Energiewende und der Wandel hin zu nachhaltiger …